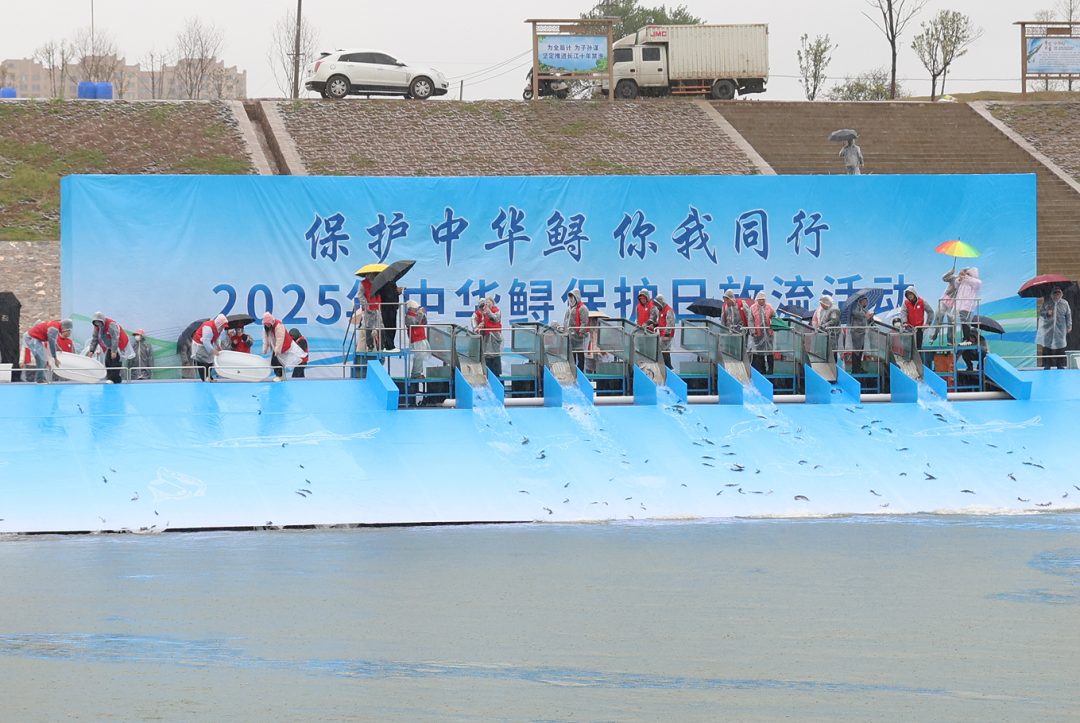

4月12日,在“2025年中华鲟增殖放流活动”现场,伴着一声轻呼“回家啦”,浪花飞溅中,超22万尾中华鲟子二代奔回长江怀抱。

五年间,荆州市成立中华鲟保护中心,挂牌农业农村部“中华鲟种源保护繁育基地”“中华鲟人工放流苗种供应基地”,正式入列“国家队”。正在建设的中华鲟保护中心荆州基地(一期工程)项目如火如荼,中华鲟室外保种池、苗种培育车间、中华鲟繁殖车间等基础设施初具规模,时代感、科技感十足。近五年,荆州市累计向长江干流放流中华鲟子二代超过100万尾。目前,荆州市保有中华鲟子一代人工群体1600余尾,占全国一半左右,成为“中华鲟宝宝”的摇篮。

中华鲟宝宝的茁壮成长,正是长江大保护和长江十年禁渔工作深入实施的显著成效。

长江荆江段风景如画。记者 叶力铭 摄

今年是长江十年禁渔全面实施的第五年。按照“一年起好步、管得住,三年强基础、顶得住,十年练内功、稳得住”的总体目标,荆州把修复长江生态环境摆在压倒性位置,坚定不移推进长江十年禁渔,持续恢复长江水生生物多样性,积极探索生态和生产、保护和发展互促共赢的有效路径,努力打造长江十年禁渔的“荆州样板”。

“哇,江豚好可爱呀!”五一假期,诸多游客打卡长江江豚苑,只见数只江豚在网箱中游弋嬉戏,不时探出半个脑袋,圆圆的嘴巴抿成一道上扬的曲线,张口向饲养员索要小鱼。

在江豚科普馆内,全息投影技术将江豚的生活场景生动呈现。讲解员仔细介绍江豚的生活习性、繁殖方式以及面临的威胁,引导越来越多的人关注江豚、了解江豚,参与到江豚保护工作中来。

石首天鹅洲江豚起舞。郑启柏 摄

“1990年,我们从长江捕获三雌二雄5头江豚,放入天鹅洲长江故道,经过30年自然繁殖,峰值时发现江豚数量达到101头。”湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区负责人介绍,如今,天鹅洲长江故道已成为国家鲸类研究的重要基地,成为世界小型鲸类迁地保护成功范例。

从“濒危”到“复苏”,从“罕见”到“常见”,江豚正是长江生态改善的见证者。

近年来,荆州市牢记习近平总书记殷殷嘱托,全面践行习近平生态文明思想,成立高规格长江禁捕工作领导小组,形成全市禁捕工作一盘棋、责任一张网、打击一股绳、宣传广覆盖的良好局面。

监利县何王庙长江故道江豚自然保护区。徐祖林 摄

部门协作、联席会议、跨区联合执法、定期会商通报等工作机制逐步健全;船只管理、垂钓管理、渔具经销、值班巡守、有奖举报等监管制度不断完善;以“天网工程”为主体的“空中无人机巡航、江面快艇巡查、岸边机动车巡逻”的全方位防控体系全面形成,长江“十年禁渔”常态化、智能化监管格局日臻完善。

十年禁渔,抓保护是“堵前门”,还要“开后门”——抓养护。

“扩大种群数量,放鱼是重要手段。”4月25日,以“时刻牢记殷殷嘱托 守护一江碧水东流”为主题的2025年长江大保护精准增殖放流活动,在石首工业码头举行,共放流长江青、草、鲢、鳙“四大家鱼”原种亲本505组9482公斤、胭脂鱼亲本30组60尾。

3月28日,沙市区柳林洲公园,中华鲟放流活动现场。记者 肖琦 摄

沙鸥翔集,鱼儿畅游。长江禁渔五年来,回报的是不断的惊喜。

看数量,令人欣慰。

五年来,荆州市累计放流水生生物1亿尾以上,其中长吻鮠30万尾、胭脂鱼6万尾,从简单的“数量回归”,到对生态平衡的精准雕琢,不仅是对长江渔业资源的有效补充,更为维护长江生物多样性保护注入强大动力。

中华鲟放流现场。记者 肖琦 摄

看生态,令人憧憬。

荆州长江段保持三类水质以上持续5年,345种鸟类在此栖息,其中国家一级保护鸟类达14种。麋鹿则从64头发展到3800多头,成为世界最大的野生麋鹿种群。长江荆州监利断面四大家鱼卵苗资源量较禁渔前提升六倍之多,时隔30余年,再现鳤、胭脂鱼自然繁殖活动。

“长江十年禁渔的最终目标是为了恢复长江水生生物多样性。”荆州市农业农村局相关负责人说,五年来,各项保护措施协同推进,水生生物资源和多样性均呈现恢复向好态势。

十年禁渔,民生为本。渔民上岸后的生产和生活问题解决了,长江禁捕就有了稳定、扎实的社会基础。

根据建档立卡情况,荆州市录入长江禁渔国网系统退捕渔船4309艘、退捕渔民7749人,需转产安置4716人,身后就是数千个家庭。退捕渔民大多年龄偏大、技能单一,退捕后生计如何保证?

因人设岗,因地制宜,就近就地,创业就业。

“舍小家,顾大家,更为了造福子孙后代。”荆州区李埠镇龙洲村村民陈中国祖祖辈辈以捕鱼为生。长江禁捕后,他主动上交渔具、渔网、渔船,成为全村最早一批上交渔船的渔民。

上岸后,陈中国的身份从“渔民”变成“菜农”,他种植数个蔬菜大棚,收入可观,一家人生活美满充满奔头。

像陈中国一样,转型转产成功的渔民不在少数。为有效促进退捕渔民就业,荆州市千方百计挖掘拓展就业岗位和门路,五年来组织退捕渔民参加就近就地免费职业培训3200余人次,累计举办退捕渔民专场招聘会或综合类招聘会设有退捕渔民专区200余场,提供招聘岗位近4万个。

从水上“讨生活”,到岸上“创未来”。

荆州各地结合实际,出台政策措施大力扶持退捕渔民创业,扶持创业523人、创办实体数432家、带动就业人数1023人,发放创业担保贷款1400余万元。

监利市对退捕渔民创业半年以上的给予创业补贴,桥市镇退捕渔民阎德国与17户60多名渔民一起流转土地785亩,创办水产养殖专业合作社;洪湖市退捕渔民何广文在人社部门创业帮扶指导下,创办服装公司,创造就业岗位70多个,吸纳退捕渔民就业17人。

综合施策,兜底保障。荆州市建立对退捕渔民的包保责任制、定期回访、常态化帮扶和督促检查等多项机制,对确实难以就业的退捕渔民,结合渔民技能特点开发一批护渔保绿、水上清洁、安全巡查等公益性岗位,累计开发公益性岗位安置183人,其中“护渔员”111人,解决退捕渔民后顾之忧。

从“捕渔人”变为“护渔员”,孙海文就是其中的一位。他从渔民变成长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区的守护者,每天骑着摩托车在长江故道上巡护,制止多起非法捕捞、非法开垦、洲滩放牧等行为。

工作做细了,兜底到位了,退捕渔民有活干、有钱赚,日子越过越红火。

目前,荆州市退捕渔民已全部转产安置,灵活就业占比大幅下降,说明退捕渔民的“新饭碗”越端越稳。

“发现异常,迅速出发!”前不久,荆州区农业综合执法大队依托“渔政智能指挥中心”平台视频巡查,发现荆州区李埠镇长江沿线出现疑似违规垂钓现象。该大队联合公安、长江护渔队实地核查,对非法垂钓行为及时劝阻。

2020年12月,荆州多部门组成的执法队伍开展执法检查。何伟 摄

2022年7月,荆州市建成智慧渔政执法平台,采取“1+2+6”建设模式,即建设1个市级总平台+洪湖、长湖2个分平台+6个县市分平台,将荆州市境内483公里长江干流、93公里长江故道和洪湖、长湖纳入监管范围,覆盖流域长度820公里。

平台运用物联网、云计算、大数据、AI等技术,通过“人防+技防”综合运用,建立完善“实时监测、发现问题、预警推送、录像取证、移动执法、处置上传”等渔政执法闭环处置机制。

运行以来,累计发出预警信息20余万条,其中人员活动预警12.1万条、船舶闯入预警3.6万条、疑似非法垂钓预警4.2万条、疑似非法捕捞预警1万条,实现了非法捕捞“看得见”、流域水面“管得牢”。

五年来,从“两条腿、一双眼、一个手电筒”的传统手段,荆州市不断向科技要智慧强力量,执法装备能力得到不断提升。

全市各级渔政执法机构配置执法船艇51艘,其中50吨位以上执法船4艘、30吨位执法船1艘、5-8吨位执法船5艘;冲锋舟1艘;执法艇40艘,无人机、夜视仪、手持定位仪等现代化设备成为每一个渔政执法中队的标准配置,能适应复杂多变执法需求,为打击涉渔违法犯罪行为提供坚实保障。

筑牢禁捕防线,共护一江清水。荆州市先后与岳阳市、宜昌市、荆门市、恩施州签订长江禁捕跨界水域协同执法合作协议,各级农业农村、公安、市场监管等部门相继建立联合执法机制,深入开展“渔政亮剑”“打非断链”等专项执法行动。

长江禁捕以来,全市开展跨部门、跨水域联合执法行动4000余次,清理取缔涉渔“三无”船舶1200余艘,清理违规网具近10万张,查办涉渔行政案件1200余件、刑事案件800余件。近五年,非法捕捞刑事案件和110警情分别从2022年最高位的315起和437起,下降到2024年的76起和39起,降幅分别达到75.6%和91.1%。

全市各地全力打造“线上+线下”的宣传矩阵,充分发挥门户网站、网络平台和手机短信、微信公众号、直播平台等新媒体作用,深入宣传长江禁捕有关法律法规政策,形成全社会关心支持十年禁渔的舆论氛围和人心导向,“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”的良好禁渔氛围基本形成。

十年禁渔,久久为功。回顾十年禁渔“上半场”,鱼翔浅底江豚跃,浪花里载着长江禁渔五年的荆州作为;展望十年禁渔的“下半场”,荆州市扎实做好水生生物保护、渔民安置保障、禁渔执法监管等工作,巩固提升禁捕退捕工作成果,为长江生态环境保护修复作出荆州贡献。

来源:荆州发布综合 记者:张明金

编辑:李 鑫

责编:解秀桃

编审:王 媛

监制:童 彬